| 額なし | 額あり(木製枠アクリル) | 額あり(全面アクリル) |

|---|---|---|

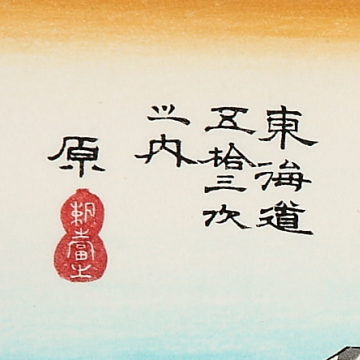

沼津から6キロ。ここは原の宿場でなく、浮島ヶ原のあたりの朝の風景です。

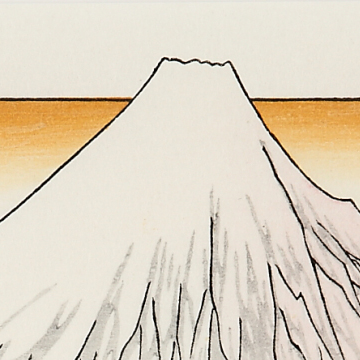

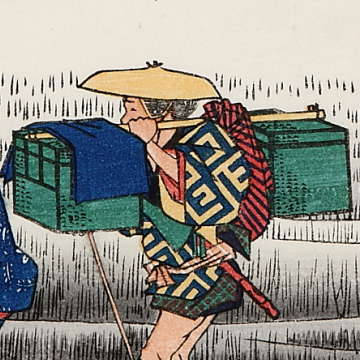

雪をかぶった雄大な富士山が間近に姿を見せ、右手には愛鷹山が描かれています。他では見られないこの美しく壮大な風景は東海道を行く人々をなぐさめてくれました。画題のとおり、山肌の右側は朝日を浴びて白雪がほのかな紅色に染まり、遠い西の空は藍色に晴れています。沼地におりた白鷺に朝の冷たさを感じさせる広重の手腕はさすがです。武家の女房と共の腰元と仲間が西をめざして街道を行きます。

寛政9年(1797)〜安政5年(1858)

江戸八代州河岸の定火消同心、安藤家の長男として生まれた広重。13歳の時、相次いで両親を亡くし同心職を継ぎますが、幼少の時から絵を描くことを好み、歌川豊広の門下となったのが15歳の頃。初期は美人画や役者絵などを描き、1831年頃に発表した『東都名所』シリーズが広重を一流の浮世絵師の地位に押し上げていきました。透視図法を取り入れた画面構成、遠近の対比、広重ブルーといわれる深い藍色の色調やぼかし摺りにも成功しています。そして広重の代表作、1833年頃に刊行が始まった『東海道五十三次』は、浮世絵史上最大のヒット作になりました。晩年には江戸への思いを込めた一大連作『名所江戸百景』に取り組み、好評のために百景を越え、百十五図が刊行されました。

寛政9年(1797)〜安政5年(1858)

江戸八代州河岸の定火消同心、安藤家の長男として生まれた広重。13歳の時、相次いで両親を亡くし同心職を継ぎますが、幼少の時から絵を描くことを好み、歌川豊広の門下となったのが15歳の頃。初期は美人画や役者絵などを描き、1831年頃に発表した『東都名所』シリーズが広重を一流の浮世絵師の地位に押し上げていきました。透視図法を取り入れた画面構成、遠近の対比、広重ブルーといわれる深い藍色の色調やぼかし摺りにも成功しています。そして広重の代表作、1833年頃に刊行が始まった『東海道五十三次』は、浮世絵史上最大のヒット作になりました。晩年には江戸への思いを込めた一大連作『名所江戸百景』に取り組み、好評のために百景を越え、百十五図が刊行されました。