| 額なし | 額あり(木製枠アクリル) | 額あり(全面アクリル) |

|---|---|---|

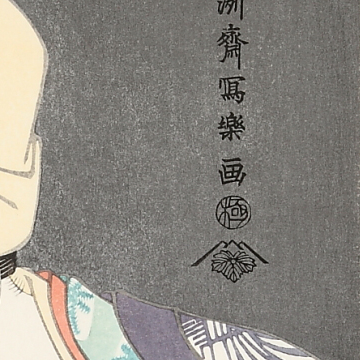

寛政六年五月、都座の「花菖蒲文禄曽我」に出場する三世瀬川菊之丞の田辺文蔵の妻おしづの役を描いたものです。田辺文蔵は石井兄弟の仇討ちを助け、暮らしの困窮にたえる役であり、おしづも夫とともに苦難に沈む役で、病身であるために鉢巻をしています。役柄の寂しさがよく出ているうえに、三世菊之丞の女形としての芸質をあますところなく描いていることから写楽の女形を描いた図のなかで一、二を争う名作といわれています。ふっくらとした顔、悠揚とした芸質がにじみ出ている姿態描写はただただ感銘します。ことに驚くべき配色美をみせており、それは写楽が最も好む色彩と思われます。たとえば紅と草の二色の下着など、わずかな部分でありながら全体の色彩を引き締め、しかも女形としての派手さもうかがわせている技巧を示しています。

三世瀬川菊之丞は、天明、寛政時代の名女形で座頭にもなった人物です。二世菊之丞の養子で、大阪の振付師市山七十郎の二男として生まれました。初名は市山富三郎。二世の養子となってから瀬川富三郎と改め、安永三年十一月に三代目を継ぎました。年ごとに名声を上げ、江戸随一の女形となり、浜村屋大名神さまともいわれました。享和元年に俳名の路考を芸名とし、文化四年に仙女と改名。文化七年十二月、六十歳で没しました。

チェックした商品はありません。